Comprendre la Température du Sol à 2 Mètres de Profondeur : Une Analyse Détaillée

Plongée au cœur d’un phénomène naturel essentiel, la température du sol à 2 mètres de profondeur révèle un univers stable et prévisible, contrastant fortement avec les fluctuations erratiques qui animent la surface terrestre. Cette constance thermique joue un rôle crucial et multidimensionnel dans les domaines de l’agriculture, de l’architecture durable et de la gestion énergétique, influant sur nos modes de vie tout en favorisant la transition écologique. En 2025, grâce aux avancées techniques et aux réseaux de données comme ceux de Météo-France, INRAE, ou ClimatSol, nous disposons d’outils de mesure et d’analyse de nouvelle génération, ouvrant la voie à une exploitation judicieuse de cette ressource naturelle. Entre précision scientifique et applications concrètes, découvrons comment cette température stable du sol à 2 mètres devient un levier incontournable pour bâtir un avenir plus vert, maîtriser nos consommations et allier confort et respect de l’environnement.

La température du sol à 2 mètres de profondeur ne laisse place qu’à de faibles variations saisonnières, offrant une constante thermique naturelle oscillant généralement entre 13 et 16°C. Cette stabilité résulte d’une combinaison complexe de facteurs physiques et climatiques qui agissent en synergie.

A lire également : Pourquoi votre tondeuse s'arrête-t-elle brusquement ? Découvrez les causes, les remèdes et comment éviter ce problème.

Tout d’abord, la conductivité thermique du sol joue un rôle primordial. Selon les données fournies par SolData et ThermoSol, le transfert de chaleur s’effectue lentement et de façon amortie sous la surface, filtrant progressivement les fluctuations extrêmes de la température de l’air. De surcroît, la capacité thermique volumique du sol, liée à sa composition en matière organique, eau et minéraux, influence fortement cette inertie thermique.

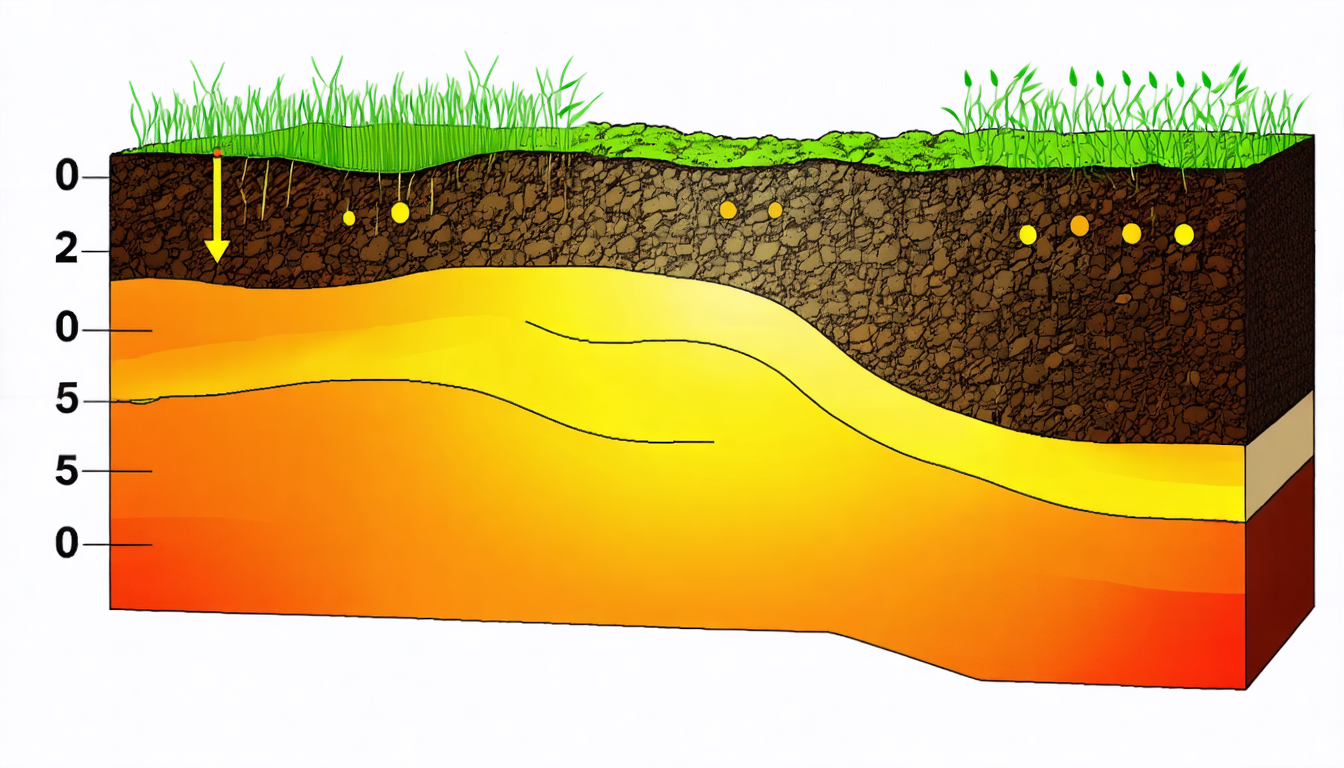

En fonction du climat local, étudié avec précision par Agriclimat et Météo-France, la température de surface varie selon les saisons mais s’homogénéise au fur et à mesure que l’on s’enfonce, la couche d’un mètre jouant un rôle tampon. À 0,5 mètre, on remarque encore des variations saisonnières de 10 à 15°C; à un mètre, les écarts de température sont nettement moins marqués, généralement autour de 5 à 7°C.

A lire en complément : Guide pratique pour bouturer une vigne : méthode simple et efficace étape par étape

Une autre composante décisive réside dans l’évapotranspiration et l’humidité du sol, variables elles-mêmes sous l’influence du climat. Les sols riches en matière organique et humides, promus par les recherches de l’INRAE et Sols&Co, transmettent différemment la chaleur, infléchissant légèrement la température moyenne mesurée. Enfin, les cycles journaliers sont quasiment absents à cette profondeur, assurant ainsi une parfaite régularité.

Le tableau ci-dessous illustre la variation typique de la température du sol selon la profondeur en climat tempéré, en tenant compte des données compilées par GéoSolutions et TerreObservée :

| Profondeur (m) | Température Moyenne (°C) | Variation Saisonnière (°C) |

|---|---|---|

| 0 (surface) | Variable selon climat | 15 à 25 |

| 0,5 | 10 à 18 | 10 à 15 |

| 1 | 12 à 15 | 5 à 7 |

| 2 | 13 à 16 | 1 à 2 |

| 3 | 14 à 16 | 0,5 à 1 |

| 5 | 15 à 17 | moins de 0,5 |

| 10 | 15 à 18 | très faible |

Cette homogénéité à 2 mètres constitue une véritable ressource stable pour de nombreux usages techniques et agricoles, sujet que nous approfondirons dans les sections suivantes.

L’intérêt majeur de la stabilité thermique du sol à 2 mètres se révèle pleinement dans les applications énergétiques et dans la construction durable. Exploiter cette profondeur facilite des solutions performantes économiquement et écologiquement.

La géothermie basse température est la première bénéficiaire. Grâce à une température quasiment constante, les capteurs horizontaux implantés à cette profondeur permettent un échange thermique efficace et sans grandes variations. Les systèmes de pompe à chaleur géothermique tirent parti de ces 13 à 16°C pour maintenir un niveau énergétique stable, réduisant notablement la consommation d’énergie fossile ou électrique.

Les puits canadiens et provençaux illustrent une autre application directe : l’air extérieur circule dans des conduits enterrés à 2 mètres, où il est préchauffé ou rafraîchi selon la saison. Ce procédé naturel, sans consommation électrique supplémentaire, facilite le confort thermique à moindre coût, conforme aux objectifs de la transition énergétique en 2025.

Sur le plan architectural, connaître précisément cette température permet d’adapter les matériaux et techniques isolantes autour des fondations. De récentes études relayées par Expert Solutions Isolation et Agrosphère démontrent que ce savoir optimise la conception de bâtiments avec des caves ou sous-sols naturellement tempérés, peu gourmands en chauffage et climatisation supplémentaires.

Le tableau ci-dessous compare la consommation d’énergie entre chauffage classique et la géothermie exploitant la température à 2 m :

| Type de chauffage | Consommation annuelle moyenne (kWh/m²) | Économie estimée (%) |

|---|---|---|

| Chauffage électrique | 120 | 0 |

| Chauffage au gaz | 80 | 0 |

| Pompe à chaleur géothermique à 2m | 30 à 40 | 50 à 70 |

En somme, la profondeur de deux mètres offre un juste équilibre entre accessibilité et performance thermique, évitant les coûts élevés des forages profonds tout en offrant une puissance thermique exploitable à grande échelle.

La température stable à 2 mètres de profondeur joue un rôle déterminant dans la dynamique racinaire et la productivité des cultures. Grâce à des données combinées provenant d’Agriclimat, INRAE, et Sols&Co, il apparaît clairement que le sol tempéré favorise un climat racinaire idéal pour une agriculture plus résiliente et performante.

Premièrement, la constance thermique garantit que les racines ne subissent pas de stress thermique ni de gel, conditions souvent rencontrées en surface. En zones tempérées, les racines y disposent d’une température modérée comprise entre 13 et 16°C, qui améliore la respiration racinaire et l’absorption des nutriments.

Cette caractéristique réduit fortement les périodes de dormance forcée des plantes, allongeant ainsi la période végétative utile. Par conséquent, certains cultivateurs ont pu anticiper et décaler leurs semis en profitant de cette température constante, augmentant la durée effective de leur saison productive.

Des études innovantes coordonnées par TerreObservée et ClimatSol ont montré que cette température stable permet aussi le développement de micro-organismes bénéfiques, indispensables à la fertilité et à la structure du sol. Leur activité régulée améliore la qualité organique et participe à la formation d’engrais naturels.

Il est intéressant de mentionner que ces bénéfices peuvent contribuer à diminuer le recours aux engrais chimiques, comme indiqué par la recherche présentée dans ce guide sur les engrais hydroponiques, promouvant ainsi une agriculture plus respectueuse de l’environnement.

| Facteur Agronomique | Effet de la Température Constante à 2m |

|---|---|

| Stabilité thermique | Réduction des chocs racinaires et gelées retardées |

| Micro-organismes actifs | Amélioration de la fertilité biologique |

| Période végétative | Extension des cycles de croissance |

| Utilisation réduite d’engrais chimiques | Pérennisation des sols |

| Gestion de l’humidité | Optimisation des échanges racinaires |

Ainsi, exploiter la température du sol à 2 mètres apporte une avancée significative pour les agriculteurs cherchant à améliorer leurs rendements tout en réduisant leur impact écologique.

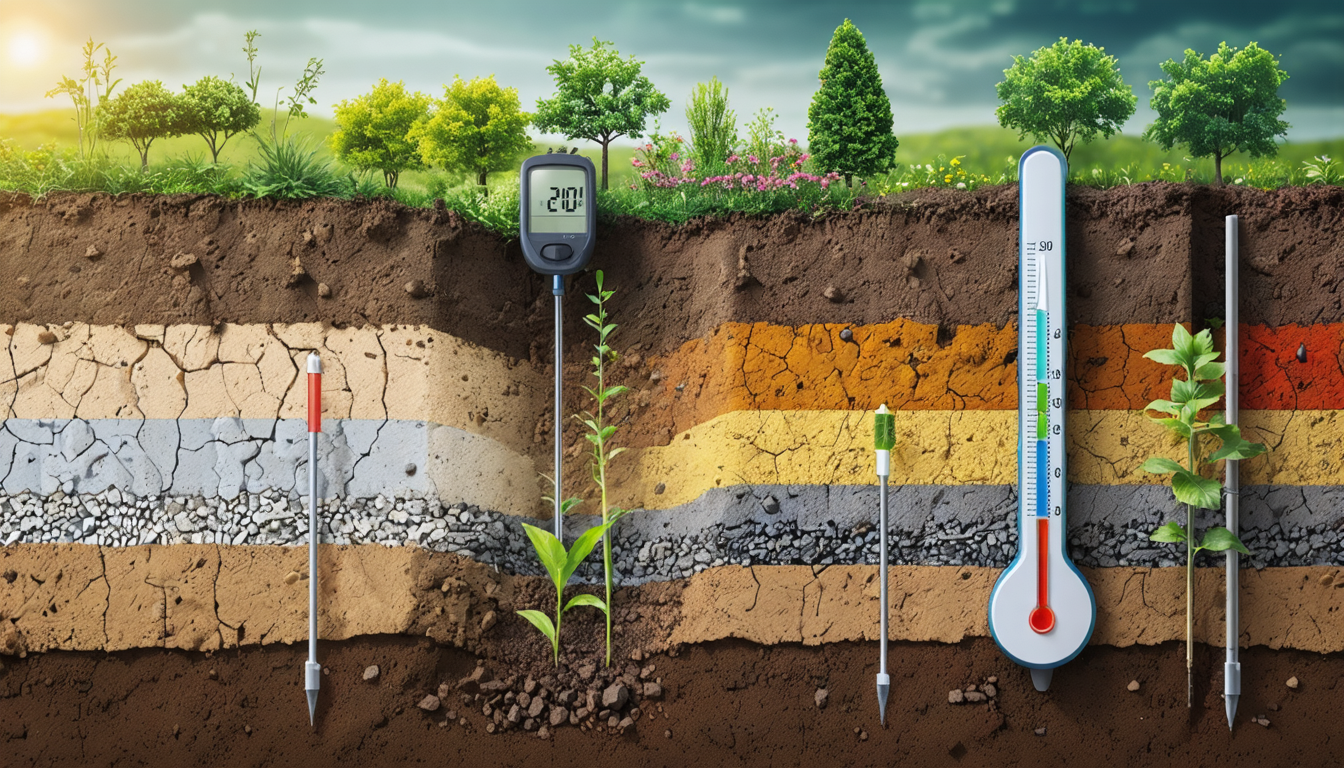

Pour exploiter efficacement la température stable du sol, il est indispensable de la mesurer avec précision. La méthode la plus répandue consiste à utiliser des sondes de température résistantes à l’humidité, installées à deux mètres dans des puits dédiés. Ces capteurs étanches, connectés à un enregistreur de données numérique, fournissent un relevé continu que de nombreux projets à travers la France, notamment ceux suivis par GéoSolutions et SolData, ont rendu opérationnel en 2025.

Une manipulation simple et raisonnée garantit la validité des mesures :

Des dispositifs plus sophistiqués permettent également la mesure multipoint, utile à l’étude thermique verticale et aux calculs de gradient. S’appuyer sur des bases de données comme ClimatSol et Agrisphère facilite le croisement des observations avec des données météorologiques fournies par Météo-France pour une analyse complète.

De nombreuses applications s’appuient désormais sur ces mesures pour dimensionner avec précision longévité et efficacité des installations géothermiques ou pour orienter les stratégies d’aménagement urbain durable, comme détaillé dans cette ressource sur l’aménagement efficace.

| Étape | Description | Conseil Pratique |

|---|---|---|

| Forage | Creuser le puits de mesure | Éviter le tassement du sol |

| Installation | Placer la sonde à 2 m | Positionner horizontalement |

| Remblayage | Matériau isolant autour | Sable sec recommandé |

| Enregistrement | Connecter à logger numérique | Suivi en temps réel via application |

| Analyse | Interpréter données sur un an | Croiser avec données Météo-France |

La température constante du sol autour de 2 mètres contribue non seulement à une optimisation des ressources énergétiques mais s’inscrit aussi dans une démarche globale de réduction d’empreinte carbone.

Les systèmes géothermiques basés sur cette température stable permettent une diminution significative des émissions de gaz à effet de serre en remplaçant partiellement ou totalement les combustibles fossiles. L’étude menée par GéoSolutions a démontré qu’une maison équipée d’une pompe à chaleur géothermique utilisant cette profondeur réduit son empreinte carbone de près de 60% en moyenne par rapport à un chauffage classique.

Sur le plan économique, le retour sur investissement des installations horizontales à 2 mètres se situe entre 7 et 10 ans en fonction des configurations et des prix de l’énergie. Cette rentabilité s’accompagne aussi d’une meilleure valorisation immobilière des habitats équipés.

La préservation des sols, pilotée par des initiatives telles que celles de TerreObservée et INRAE, souligne aussi l’importance d’une exploitation mesurée et respectueuse de la ressource thermique naturelle. Il faut éviter le sur-forage et veiller à l’intégrité écologique des sites concernés.

| Aspect | Bénéfices | Chiffres clés |

|---|---|---|

| Écologique | Diminution CO2 | -60 % d’émissions pour habitat géothermique |

| Économique | ROI rapide | 7 à 10 ans de retour sur investissement |

| Confort | Température stable | Confort thermique toute l’année |

| Immobilier | Valeur accrue | +10 % pour logements performants |

| Énergie | Réduction consommation | 50-70 % d’économie d’énergie |

Les collectivités locales intègrent de plus en plus la température constante du sol à des profondeurs modérées dans la planification urbaine pour optimiser les réseaux énergétiques et améliorer la qualité de vie des habitants. Ce concept est central dans les schémas d’aménagement développés avec des acteurs comme SolData et GéoSolutions.

Dans les quartiers durables de demain, le réseau de chaleur géothermique s’appuie sur une multitude de capteurs horizontaux implantés à 2 mètres, mutualisant ainsi l’énergie gratuite et stable du sol. Cette technique permet de réduire la consommation collective d’énergie et d’optimiser les coûts d’installation et de maintenance par rapport à des systèmes classiques.

Par ailleurs, la conception des bâtiments tient compte de cette température stable pour favoriser la construction de sous-sols naturels tempérés, cave à vin, ou espaces végétalisés souterrains favorisant une meilleure isolation thermique, complétant la démarche écologique du projet.

Les municipalités s’appuient sur des outils comme ClimatSol et Agrosphère pour évaluer les potentialités thermiques des sols et orienter leurs projets d’urbanisme durable. Elles collaborent avec des experts spécialisés dans l’isolation et la rénovation énergétique, à l’instar des conseils que vous trouverez sur cette plateforme dédiée.

| Objectif | Méthode | Résultat attendu |

|---|---|---|

| Réduction énergie collective | Réseaux géothermiques à 2m | Baisse consommation 30-50 % |

| Confort thermique | Sous-sols tempérés | Habitat plus sain et stable |

| Valorisation terroir | Espaces végétalisés autour | Amélioration cadre de vie |

| Innovation énergétique | Intégration géothermie et isolation | Ville plus éco-responsable |

| Formation | Collaboration experts/collectivités | Projets durables et évalués |

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la ferme expérimentale TerreObservée a déployé un système de suivi précis des températures du sol à différentes profondeurs, incluant 2 mètres, afin d’adapter ses pratiques culturale et de production. Grâce à cette démarche, les récoltes de fraises ont progressé de 15 % en volume, avec une qualité gustative améliorée par la régulation thermique racinaire.

Par ailleurs, un particulier dans la Loire a récemment investi dans une pompe à chaleur géothermique exploitant la température stable à 2 mètres. Ce projet personnel, documenté sur différents forums spécialisés et expliqué dans un guide aménagement efficace, a permis de réduire ses factures de chauffage de 65 %. L’investisseur souligne le confort thermique ressenti tant en hiver qu’en été, grâce également au puits canadien intégré.

Ces expériences sont corroborées par les données scientifiques du réseau Agriclimat qui, en collaboration avec INRAE, poursuivent leurs études sur l’impact local de la température constante du sol. Ces coopérations multidisciplinaires enrichissent continuellement notre compréhension et ouvrent des pistes innovantes pour l’avenir.

| Cas d’étude | Type d’application | Résultat observé |

|---|---|---|

| Ferme TerreObservée | Agriculture thermique | +15 % rendement fraises |

| Particulier Loire | Géothermie domestique | -65 % factures chauffage |

| Collectivités INRAE | Recherche et urbanisme | Meilleure planification énergétique |

2025 marque un tournant dans le développement de technologies nouvelles dédiées à l’exploitation et au suivi de la température du sol à 2 mètres. Les interfaces numériques associées aux sondes, comme celles développées par ClimatSol et SolData, permettent désormais une gestion en temps réel intégrée dans des systèmes domotiques écologiques.

Parmi les innovations majeures figure l’intégration des capteurs intelligents couplés à des algorithmes prédictifs. Ils anticipent les besoins énergétiques des habitats et ajustent automatiquement la puissance des pompes à chaleur ou la gestion des puits canadiens pour maximiser l’efficacité et limiter la consommation.

Le recours aux données satellites de TerreObservée combinées aux relevés in situ améliore la modélisation des profils thermiques, optimisant ainsi les installations à l’échelle urbaine et rurale. Ces avancées bénéficient aussi aux exploitations agricoles en proposant des outils de pilotage thermique en temps réel.

Ces innovations sont soutenues par des plateformes collaboratives réunissant des acteurs comme GéoSolutions et Agrosphère, qui promeuvent une approche intégrée centrée sur le développement durable et la réduction des émissions de carbone.

| Innovation | Description | Impact attendu |

|---|---|---|

| Capteurs connectés | Mesure en temps réel et collecte | Prise de décision rapide |

| Algorithmes prédictifs | Réglage automatique des systèmes | Optimisation énergétique |

| Modélisation satellite | Analyse combinée données terrain | Amélioration des diagnostics |

| Applications domotiques | Pilotage confort et économie | Réduction consommation |

| Outils agricoles | Gestion thermique optimale | Augmentation rendement |

Utiliser la donnée de la température du sol à 2 mètres dans vos projets demande méthode et rigueur. Voici les principales recommandations :

Pour approfondir les solutions d’aménagement thermique et isolation, des références détaillées sont disponibles sur ce site dédié. De même, les tonalités et matériaux pour les sols seront optimisés, grâce à un guide pratique comme celui pour l’installation de sols vinyles.

| Étape | Objectif | Bonnes pratiques |

|---|---|---|

| Étude préliminaire | Sélection site mesure | Analyser climat et sol local |

| Acquisition matériel | Choisir sondes performantes | Préférer dispositifs certifiés |

| Installation | Positionner la sonde à 2m | Assurer bonne isolation |

| Collecte données | Relevés périodiques | Minimum un an complet |

| Exploitation | Analyse et application | Faire appel à experts si besoin |

maxilots-brest est un magazine d’actualité en ligne qui couvre l’information essentielle, les faits marquants, les tendances et les sujets qui comptent. Notre objectif est de proposer une information claire, accessible et réactive, avec un regard indépendant sur l’actualité.

Meliwan est un site dédié à l’univers de la maison et de la décoration, où chaque espace trouve son inspiration. Entre travaux, immobilier et jardin, découvrez des conseils pratiques, des idées d’aménagement et des tendances pour créer un intérieur et un extérieur qui vous ressemblent.